自20世纪30年代末以来,传统观点认为,富兰克林·d·罗斯福总统的“新政”帮助结束了大萧条。一系列的社会和政府支出计划确实让数百万美国人回到了全国数百个公共项目的工作岗位上。

但在1938年6月大萧条正式宣告结束后的80年里,历史学家和经济学家一直在争论新政的真正价值,以及激进的政府支出计划是否真的带来了历史上最严重的经济衰退的结束。

“新政实施的改革,包括鼓励劳工运动的开始,这促进了工资的增长,维持了数百万美国人的购买力,建立了社会保障制度,对金融业实施了联邦监管,尽管它们并不完美,但基本上确保了在20世纪30年代之后不会出现另一次大萧条。”加州大学圣巴巴拉分校历史教授、工作、劳工与民主研究中心主任尼尔森·利希滕斯坦说。

“而且还没有。我们有过几次死里逃生的经历,但没有一次像大萧条那样。”

但是,仅仅因为美国没有重复大萧条的经济灾难,并不意味着新政的项目可以获得所有的荣誉。其他因素也在起作用,包括世界大战的爆发。利希滕斯坦说:“第二次世界大战确实发挥了更大的作用,它最终降低了失业率,并通过武器生产增加了国民生产总值。

不过,正如利希滕斯坦博士所指出的那样,罗斯福新政中创建的几个项目确实对整个20世纪30年代萎靡不振的美国经济产生了持久的积极影响,其中包括为老年人、残疾人和贫困家庭的孩子提供收入的《社会保障法》(Social Security Act)。1933年的《格拉斯-斯蒂格尔法案》(Glass-Steagall Act)建立了联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corporation),该公司在银行倒闭的情况下有效地为美国人的储蓄提供保险,这种情况在当时非常普遍。

此外,利希滕斯坦指出,1933年颁布的《全国工业复苏法案》(National Industrial Recovery Act of 1933)是为了通过固定价格和工资、建立生产配额等措施来促进“公平竞争”。

随后的1935年《国家劳工关系法》允许集体谈判,并从根本上导致了美国劳工运动的发展,该运动保护了工人的权利和工资。

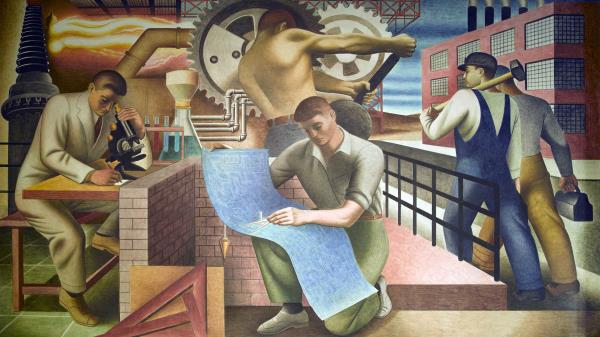

纽约大学(New York University)历史学教授琳达·戈登(Linda Gordon)表示,1935年成立的美国公共事业振兴署(Works Progress Administration)也产生了积极影响,在桥梁、机场、公园和学校等建设项目中雇佣了800多万美国人。

她指出,这些计划确实帮助结束了大萧条,“但还不够,因为政府用于刺激经济的资金不够多。”“只有第二次世界大战结束了大萧条,因为它需要大量的战时生产,创造了大量的就业机会。”

由三部分组成的纪录片《罗斯福》将于阵亡将士纪念日8点在历史频道首播,并于第二天播出。观看预览: