“打回原形”这个说法,在很多情况下都适用。

比如,一个人因为种种原因陷入困境,可能是失业,可能是失败,可能是失去方向。但是,不论原因是什么,他们最终都需要面对现实,重新开始。这个过程就是“打回原形”。

打回原形并不意味着一切都会消失。相反,它是一个重新开始的机会。在这个过程中,人们可以重新审视自己的人生,重新认识自己,找到自己的不足和优点。同时,他们也可以重新设定自己的目标,规划自己的人生道路。

因此,“打回原形”并不是一件坏事。它是一个重新开始的机会,是一个让自己更加成熟、更加坚强的机会。所以,当你被打回原形时,不要感到沮丧和失望,而应该看到这个机会,重新开始自己的人生。

“打回原形”是一种形而上学概念,通常指的是将事物或人回归到其最原始、最基本的状态。这个概念涵盖了各种领域,包括哲学、心理学、社会学等。在哲学中,它强调事物或人应该回归到其最真实、最本质的状态;在心理学中,它则强调个体应该认识到自己的内在需求和动机;在社会学中,它则强调社会应该回归到最基本、最公平的状态。

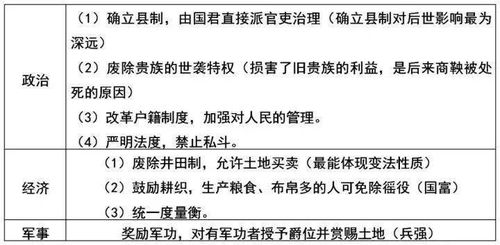

“打回原形”这个概念在东西方文化中都有所体现。在中国古代的道家思想中,庄子提出的“返璞归真”就是一种打回原形的思想。庄子认为,人们应该摆脱世俗的束缚,回归到最真实、最自然的状态。在西方的文化中,尼采提出的“超人”概念也蕴含了打回原形的思想。尼采认为,人们应该超越自己的限制,回归到最真实、最自由的状态。

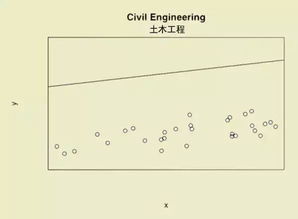

打回原形的理论基础主要基于存在主义和现象学。存在主义认为,人们应该追求自由和真实的生活,而不是被社会和传统的束缚所限制。现象学则强调对事物的直接经验和现象的关注,认为人们应该回归到对事物本身的感知和理解。

打回原形的方法和技巧多种多样,具体取决于应用领域和目标。在心理学中,打回原形的方法包括认知疗法、行为疗法等,帮助个体识别和改变不良的思维模式和行为习惯。在社会学中,打回原形的方法包括社会批判理论、社会革命等,帮助人们认识到社会的不公平和压迫,并寻求改变。在艺术中,打回原形的方法包括抽象表现主义、超现实主义等,帮助艺术家超越传统的艺术形式和技巧,表达内心最真实的感受。

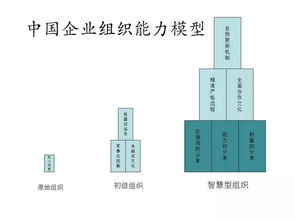

打回原形在现实生活中的应用也十分广泛。例如,在教育领域,教师可能会采用打回原形的方法帮助学生识别和纠正错误的学习方法和习惯,从而提升学习效果。在企业管理中,管理者可能会采用打回原形的方法帮助员工识别和改变不良的工作习惯和态度,从而提高工作效率。在心理咨询中,心理医生可能会采用打回原形的方法帮助患者识别和改变不良的思维模式和行为习惯,从而改善心理健康状况。

打回原形的优点在于能够帮助人们回归到最真实、最本质的状态,从而更好地认识自己和世界。打回原形也存在一些缺点,例如可能会导致人们对现实生活的逃避,以及对传统价值观和社会规范的挑战。因此,在使用打回原形的方法时,需要谨慎考虑其适用性和影响。

与打回原形相关的概念包括“返璞归真”、“超人”、“存在主义”等。这些概念都强调回归到最真实、最本质的状态,但侧重点略有不同。“返璞归真”强调的是回归自然和本真,“超人”强调的是超越自我和限制,“存在主义”则强调的是追求自由和真实的生活。因此,在使用这些概念时需要根据具体情况进行选择和应用。